美國繪制自然保護區噪音地圖

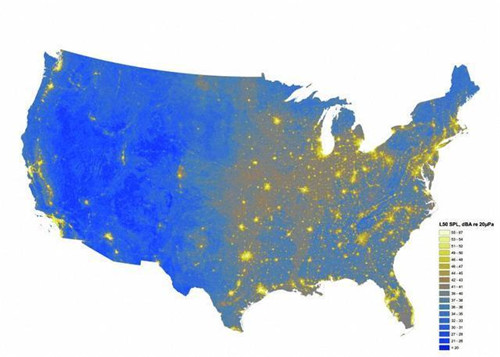

美國保護區的噪音程度地圖,顏色越黃越亮,噪聲越大。

人聽鳥叫聲距離短了一半

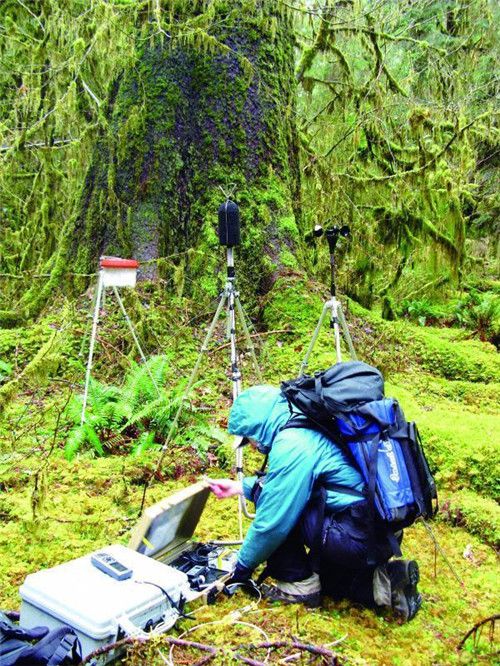

過去10年中,美國國家公園管理局(NPS)的工作人員在全美近500個保護區設置了現代化數字設備,以監測這些最安靜地方的背景聲響。每次測試長達數周,由傳感器測量當地的噪聲水平,用麥克風記錄下音響實況,并用氣象儀器記錄溫度、氣壓和影響聲音傳播的各種參數。NPS共獲取了近150萬小時的數據,檔案中包括了各種聲音:飛鳥的歡鳴、野狼的嚎嗥、河貍拍打尾巴、樹葉在風中搖曳以及隆隆的雷聲。

美國國家公園管理局工作人員在全美近500個保護區設置了現代化數字設備,以監測這些最安靜地方的背景聲響。

科羅拉多州立大學的雷切爾·巴克斯頓和同事用NPS的海量數據,來描繪人為噪音對美國保護區的污染程度。研究人員先制作了一個背景噪聲模型,消除人為產生的所有聲音,如飛機、汽車噪音等,然后將得到的原生態的聲響水平與NPS聲響地圖進行對比,從而確定人為噪音對保護區域的傷害程度。

數據分析令人驚訝,大多數野生保護區被人類活動的喧囂所覆蓋。這些地帶有2/3的區域噪音水平翻了一番,這意味著以前如果能夠聽到100英尺(約30米)外的鳥叫聲,現在因為噪聲干擾,只能聽到50英尺(約15米)外的鳥聲。而其中1/5區域的噪音增加了10倍甚至更多,這些地區只能聽到大約10英尺(約3米)外的鳥聲。噪音地圖能幫助科學家確定需要保持安靜的關鍵區域,例如瀕危物種的重要棲息地。巴克斯頓希望噪音地圖能幫助土地管理者實施相應的保護措施,讓野生物種和人類獲得最大受益。

植物也是有聽覺的

過去20年的許多研究表明,人為噪音可能會導致動物情緒緊張,影響它們對下一代的喂食,會干涉動物求偶的聲音交流,也可能會削弱小動物預防叢林掠食者的警覺性。噪音也會改變搬運種子的小動物行為,從而間接影響植株的生長。人為噪音甚至會直接影響植物,有證據表明植物是有聽覺的。

據國際生態學期刊《應用(Oecologia)》報道,西澳大利亞大學進化生物學家莫妮卡·加吉利亞諾和同事,將豌豆幼苗放在倒立的“Y”型盆中,盆的一個分支聯接通水的管道,另一分支中只有土。無論分支中的流水開放還是封閉,植物根部都會朝著發出流水聲的方向伸展。

這并不是植物對聲音起反應的唯一研究。2014年的一項研究顯示,擬南芥菜(Arabidopsis)這種植物可以區分毛蟲的咀嚼聲和風聲,在“覺察”到毛蟲咀嚼葉子的錄音之后,植物會向葉子分泌更多的化學毒素。我們常常低估了植物的感知能力,因為它們的反應通常不太明顯。但是葉子對植物而言是非常敏感的振動探測器。

植物有聽覺的另一個跡象是“蜂鳴授粉”現象,特定頻率的蜜蜂嗡嗡響聲已被證明可以刺激花粉釋放。其他實驗發現,聲音可能導致植物自身激素變化,影響植物對氧氣的吸收、改變生長速率。聲音振動可能是通過非常精細的毛狀結構,來觸發植物的反應。

編輯:guoai

相關閱讀

國務院調整大黑山等6處國家級自然保護區

國務院辦公廳關于調整內蒙古大黑山等6處國家級自然保護區的通知【詳細】

高爾夫球場長期侵占自然保護區

占用面積達36公頃 多次被要求整改無果 森林公安介入調查【詳細】

沒落的東海岸:美國濱海小鎮的變遷

黃昏薄暮,長島海灣的上空經過一天的烈日炙烤,只剩下柔和的紫紅。清秀高瘦的白鷺悠閑地在海灘上散步。海岸上,十余幢地中海風格的建筑打破了這份寧靜。它如同一位歷經滄桑的老人發出沉重的歷史感,令人心生敬意。主樓【詳細】

廣西全面推進自然保護區確界

6月6日,廣西壯族自治區政府主席陳武在林業自然保護區確界工作專題會上強調,以高度的政治自覺全面落實整改責任,以必勝決心打好自然保護區確界這場硬仗。【詳細】