中國城鎮化"推進模式"研究

(二)建設新區和新城的方式

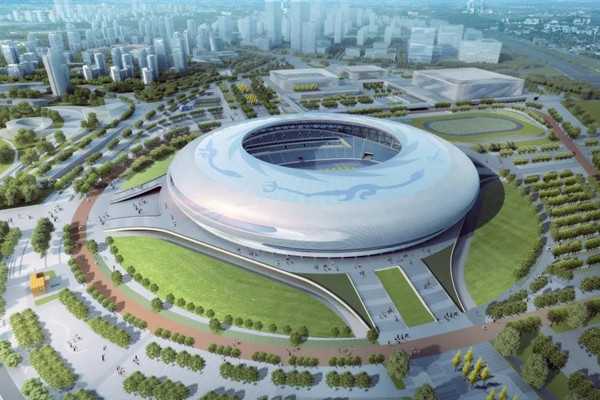

本文之所以將建設新區和新城的方式列為我國城鎮化推進模式的第二種,是因為我國城市、城鎮的設立必須經過非常嚴格的行政審批。世界上多數國家在定義城市時的依據基本上是人口的數量,即某一區域內的人口規模達到一定的數量(多數國家規定人數為1000—2000人以上)就可以稱為 “城市”了,而我國建市、建鎮都有一系列復雜標準,要經過民政部和國務院的審批。所以,新區和新城的建設也是典型的政府主導型,即通過對人口、土地、產業、交通以及其他基礎設施的重新規劃,推動人口和資源在一定范圍集中的城鎮化過程。新區、新城一般處于大城市輻射的區域范圍內,具有某種資源優勢,可以成為城鎮體系中的重要環節,推動城市經濟的集聚或者分擔城市中心的某種功能。

新區、新城的建設往往以規劃為主導,這種推進模式會對社會帶來何種影響?何種條件適宜采用新區、新城建設的方式?可以從生態、經濟、社會三方面進行分析。(1)生態要素,即人口的數量、密度等因素。我國的城市建制制度規定了不同人口規模設置市、縣、鄉鎮的標準。中國的市鎮級別直接影響到資源的分配和相應的行政級別,因此,這些標準很可能成為地方進行市縣設置的誘因,從而引發虛假城市化、農地流失等問題。生態要素中還有一個重要內容是空間位置,新區是否處于城市中心區的輻射或影響范圍、通過怎樣的變更才可以成為具有位置優勢的區域等,是考核新區空間位置的重要方面。(2)經濟要素,主要指在城市地區的經濟類型和活動。在經濟活動中,農業和非農業產業及其人口的比例是影響中國城市建制標準的重要因素。新區建設面臨的一個重要問題就是如何實現農業人口的非農化或市民化,這不僅是職業的轉換,還涉及土地、戶籍、社會保障等制度層面的問題。新區建設面臨的另一個重要問題就是怎樣實現產業的升級和轉型,這不僅需要配套的基礎設施支持,更為重要的是需要形成集聚經濟,這一過程不是通過產業規劃就可以實現的,而需在市場中實現。(3)社會要素,主要指城市的生活環境和生活方式,該指標經常用于考核城鎮化的程度。社會特征比較復雜,身在城市的流動人口可能還保留著原有的生活方式和價值觀念,而一些農村地區也可能已經具備了城市的社會特征。新區建設一般會提供比較完善的生活配套設施,但是城市日常生活的實踐才是新區和新城城鎮化的核心內容。

(三)城市擴展方式

城市擴展是最為傳統的城鎮化方式,指隨著城市人口的增長,不斷向外擴大城市用地范圍的發展方式。世界范圍內的城鎮化過程大多采取這種方式推進,西方最先發生了城市化或城鎮化的現象,1950—1970年代又發生了市郊化(suburbanization)和超市郊化(exurbanization)現象,指城市向周邊擴展的現象。表面上,我國與西方的推進方式相似,但由于土地所有制的差異,中國的城市擴展有其鮮明特色。中國土地公有的性質使得快速城鎮化成為可能,目前中國的城市規劃項目總量在全世界規模最大,在人類歷史上亦史無前例。

城市擴展是城市化的一種空間形式,包括緊湊和蔓延兩種情況。前者指城市空間發展得到有效控制與利用,整體密度較高,稱為緊湊發展。后者指城市無序、盲目擴張,導致城市蔓延。雖然城市蔓延地區在空間上表現出城市的特征,但是由于缺乏整體規劃,導致土地利用粗放、產業和公共服務設施供給不足、區域內部發展失衡等問題。因此,如何控制城市的無序擴展是世界各國關注的問題,很多國家對此進行了探索,如英國倫敦在戰后大倫敦規劃中的綠帶(Green Belt)、美國波特蘭都市區劃定的城市發展邊界(UGB,Urban Growth Boundary)等等。當然,到底多大的城市邊界才是合適的,要與城市所處的發展階段、城鎮化的發展方式等聯系起來分析。

當前我國在城市擴展過程中的一個突出問題就是土地城市化快于人口城市化。根據統計年鑒,①2000年至2009年,我國的城鎮人口增加了26%,城市建成區面積卻增加了41%,低密度、分散化的發展現象嚴重,耕地資源浪費、高能源消耗等問題突出。中央在“十二五”規劃綱要中提出要 “合理確定城市發展邊界”,提高土地利用效率,集約緊湊發展。此外,城市擴展的過程還伴隨著一系列社會問題,如 “大產權、小產權”之區分、失地農民的補償和再就業、土地無序開發引發的城市發展失控、城鄉結合部的管理真空等等,都是我國當前城市擴展過程中亟待解決的問題。

(四)舊城改造方式

舊城改造(或舊城更新,renew),指對位于城市核心地段、經濟價值較高的老舊街區進行更新改建,以改善城市環境、更新城市功能。我國城市土地國家所有的特征,決定了舊城改造是一種政府主導行為,體現在政策出臺、拆遷補償、方案制定等各個環節。往往表現出大規模、快速化的特征,這一方面是由于我國需要在短期內解決大量歷史遺留的“危改房”問題,另一方面也是地方政府在 “經營城市”理念下的必然產物,尤其在房地產開發商這一市場力量介入之后,逐漸形成了 “政府引導、市場運作”的開發模式。

在舊城改造過程中,一些地方政府由于盲目追求“現代化”、 “形象工程”和“經濟效益”,對舊城大拆大建,使這些最具文化特色的區域迅速消失,造成 “千城一面”;與此同時,大拆大建也引發了大量社會問題,如拆遷矛盾突出,原有社會網絡被割裂等等。

針對舊城改造過程中的問題,我國探索了多種舊城改造更新的方式。

(1)針對歷史遺留下來的、具有傳統風貌以及一定文物價值的舊城,吳良鏞教授在1970年代末開展北京什剎海規劃的研究時提出 “有機更新”理論,主張順應城市肌理,采取小規模、漸進式的改造方式,從而實現歷史城區的整體保護。②

(2)針對新中國成立后搭建的、質量差、風貌不協調且不具備文物價值的建筑,應當在維護城市整體風貌的基礎上進行更新,增加容積率以及城市人口容納能力,并且需要特別注意社會公正原則。(3)近些年針對一些文化遺產資源豐富的地區,采取“大遺址”保護帶動周邊區域發展的模式,也為城鎮化過程中的舊城改造提供了一種新途徑。如西安大明宮遺址公園的整治開發,在實施了350萬平方米的棚戶區拆遷工程后,不僅使接下來的遺址保護、展示工作得以更好地開展,而且通過土地置換和住房改造,在一定程度上緩解了大遺址保護與城市土地資源稀缺之間的矛盾,實現遺址保護與城鎮化發展的有機結合。

編輯:daiy

相關閱讀

北京首發森林體驗指數

很多森林看起來大同小異,但因風速、濕度、負氧離子濃度等的不同,游憩的感受相差很大。到底哪片森林更適合您的出游需求呢?昨天,北京首次上線森林體驗指數,為市民走進自然踏青賞花提供參考【詳細】

“十四五”期間 四川力爭建成200個體育公園

通過重點推動體育公園建設、綠道建設等場地設施建設,充分利用城市金角銀邊建設便民利民的場地設施等手段,扎實推進健身場地設施補短板工作,完善四級全民健身設施體系,進一步滿足人民群眾15分鐘健身圈需求【詳細】

河北定州加快創建國家園林城市

定州把創建國家園林城市、籌辦河北省第七屆(定州)園林博覽會兩項工作做為彰顯特色、打造品牌的重要路徑,做為提升文化、惠及民生的重要載體,圍繞城市框架拉伸、文旅產業發展、人居環境提升、新興產業布局做文章【詳細】

探營廣州園博會:移步換景賞雅色 繡球簇擁廣州城

第30屆廣州園林博覽會將于3月24日至4月2日舉行,3月22日,記者提前探營廣州園博會多個會場花境,發現富有傳統和現代元素的造景、包含多個區域特色的小園圃等已逐漸展露真容【詳細】