中國城鎮化"推進模式"研究

市場主導機制。

從歐美國家的城市化發展歷程看,城市化經歷了人口和產業向城市先集中后分散的過程,雖然發展過程比較復雜,但都有一個共同的背景,即強勢的市場環境。例如,英國的城市化動力源于國內社會生產力的發展,工業革命改變了產業結構,從而推動小城市迅速發展成為大城市,交通運輸業的發展又進一步促進城市擴張、郊區化和城市集群的形成。美國的城市化是典型的市場主導型,農村人口向城市聚集引發城市蔓延,郊區化現象十分突出,進而形成由都市區構成的城市帶。在以往對城市化發展模式的研究中,不論是工業化初期階段以中央商務區(CBD)為核心的扇形模式,還是郊區化階段的多中心模式,都是基于地租理論的分析,可以看出,市場經濟是影響歐美城市化發展的主導因素。

政府主導機制。

這是中國城鎮化推進模式及動力機制的最突出特征,也是我國城鎮化與歐美國家最主要的區別。所謂政府主導就是從中央到地方的各級黨政機關的相應部門對于城鎮、城市的設置、規劃、建設選址、土地使用的審批、土地功能的改變、規劃許可證、工程許可證、基礎設施的建設、改造拆遷等事務有著嚴格的審批和直接決定的權力。在1990年代以來的中國城鎮化高速發展期,突出體現了這一特征:開發區的大規模建設、新城的設置、大規模城市改造等都由政府直接運作,包括投資和資金的運作。我國體制改革的市場化導向是在國家政權以外,試圖建立一個區別于政府的資源配置中心,但是,在推進城鎮化的進程中,如果比較市場與政府的作用,顯然政府占據主導優勢。作為推動城鎮化的動力機制,民間社會的作用如何?對于我國的城鎮化,雖然長期以來存在自上而下和自下而上兩種力量,但總體而言,主導力量是自上而下的。民間力量推進城鎮化最為典型的是溫州龍港1980年代農民自費城鎮化的案例。溫州民間社會的努力,最后終于得到政府的批準。①

可見,民間社會的動力如果得不到政府的批準,就會失去意義。

中國城鎮化推進模式的特殊性,不僅體現在動力機制上,還反映在空間模式上。從世界各國城鎮化的空間發展方式看,主要可以概括為四種:內部重組、連續發展、跳躍發展和就地發展。第一,內部重組,是指在城鎮建成區范圍內,對城鎮用地進行功能置換和空間整理,以提高城鎮發展的水平。第二,連續發展,就是以現有城市為依托,隨著土地在市場作用下形成級差地租,推動城市空間不斷向外擴展。第三,跳躍發展,是指在城鎮范圍以外的農村地區,相對獨立地進行城鎮化發展,這些地區一般缺乏城鎮化所必需的基本要素,因而需要借助外力的推動。第四,就地發展,是指鄉鎮和村莊通過自身發展,促進產業升級,增加農民收入,改善農民生活,在本地實現城鎮化的生產生活方式。當然,這四種空間模式并不是相互孤立的。

在橫向上,這些模式可能同時發生,并且相互聯系,例如內部重組常常和連續發展或跳躍發展相聯系,比較常見的如工業區外遷形成新區,舊城改造帶動城郊新居住區發展等。新城和新區的建設通常也會依托基礎較好的鄉鎮進行發展,這是跳躍發展和就地發展的結合。在縱向上,不同城鎮化發展階段的主導空間發展方式可能不同,例如1950年代以來,歐美國家以蔓延式的連續發展為主,而到了1980年代之后則是以中心城區復興的內部重組為主導。①

盡管上述四種空間推進方式在世界各國的城鎮化過程中都普遍存在,但中國和歐美國家的推進特征存在顯著不同。歐美國家以連續發展為主,即通常所說的城市蔓延。在我國,跳躍的城鎮化發展方式更為突出———建立開發區、建設新區新城等已成為中國推進城鎮化的重要手段,也是十分具有中國特色的發展方式。不僅如此,從城鎮化推進的空間特征來看,在歐美國家,由于市場是推動城市化發展的主導力量,而且作為土地擁有者的市民又對發展與否擁有決定權,因此,其城市化具有很強的自主特征,體現為空間的碎片化。而我國的城鎮化發展由于有強大的政府力量推動,不論是內部重組,還是跳躍發展,都表現出大規模、快速化的整體推進特征。

(三)城鎮化推進模式小結

綜合動力機制和空間模式兩個視角,筆者試將我國的城鎮化推進模式與歐美國家的區別概括為以下三個方面

(參見表1)。

第一,推進主體以政府為主導。歐美國家的城市化主要由經濟發展推動,城市體系的發展受人口聚集程度和產業發展水平的影響。我國則不同,國家戰略對城市和地區的城鎮化起決定性作用。新中國成立以來,我國的城鎮化發展就表現出很強的國家主導特征。1949—1957年,在“重點建設,穩步前進”的城市建設方針下,內地城市在重點項目的帶動下開始快速發展;1966—1976年,在 “備戰、備荒,為人民”的戰略部署下, “三線”城市建設進入高潮;1977年以來,隨著改革開放的深化,以經濟特區和經濟開發區為龍頭的沿海地區的城鎮化得到快速推進。①改革開放以來,隨著我國把城鎮化納入國家戰略,政府主導的特征更為突出。在城鎮體系的設置上,國家大規模增設市,1984年到1996年期間,城市數量從289個增加至666個,建制鎮從2786個增加到17998個,②而且大中小城市體系的設置具有很強的政治特征,經濟中心往往和政治中心合一。③ 在城鎮化的發展方式上,隨著1990年代中后期國家將提高城鎮化水平作為發展目標,幾乎各地都制定了加速城鎮化的發展戰略。④盡管我國嘗試過多種城鎮化模式,但城市發展方針是由國家統一部署的,在實施過程中都有強有力的措施予以配合,涉及人口控制、戶籍管理等多方面。即使是農村就地城鎮化,也多由基層政府推進,例如蘇南模式、珠江三角洲模式中的鄉鎮政府等。中央自2005年起推行的社會主義新農村建設,也是將城市文明推廣到農村的一種城鎮化推進方式。

表1 略

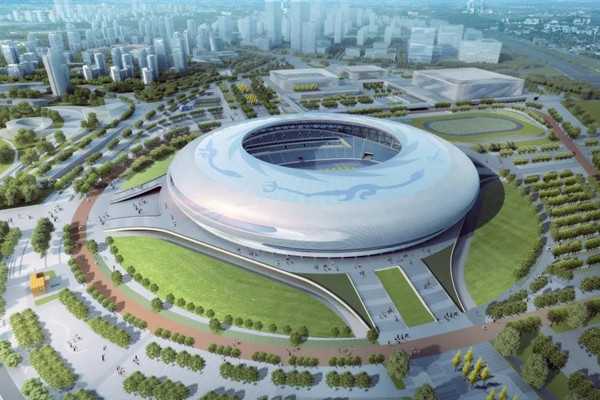

第二,土地歸國家和集體所有。歐美國家的土地多為個人私有,城市化的推進受土地市場價格的影響,是市場在起作用。此外,作為土地所有者的個人及家庭的意愿,也對城市化起到了重要的推進或約束作用,因此,其推進方式是“碎片化”的。我國的土地制度是國家和集體所有制度,不論是城市空間向外擴展、開發區建設,還是新區新城建設,由于土地公有,政府能夠大規模征地、拆遷,并且通過大型項目的建設,統一規劃、國家投資,城鎮化的推進方式是整體性的。梁漱溟在分析中西方社會構造的差異時曾指出,英美等西洋社會是個人本位社會,而中國是整體本位社會。⑤列斐伏爾在空間政治學研究中指出,在西方,由于資本主義私有財產的特征,空間在生產的過程中是碎片化的。① 在中國則反之,改革開放以來,隨著深圳的崛起、上海浦東新區的建設、天津濱海新區的發展以及廣州南沙新城的規劃等等,新區新城的建設已成為我國城鎮化的最重要組成部分,其速度和規模在全世界都是極為罕見的。

第三,社會力量發育不足,尚不具備自發推進城鎮化的條件。在歐美國家,城市化是在經濟發展到一定水平條件下自發推進的,市民有積極性,具有自下而上的特征。從我國城鎮化發展現狀看,在筆者研究的多數案例中雖然民眾大體認同政府主導的城鎮化方式,但是,也有不少案例表明,許多民眾持不認同的態度,甚至頻發沖突事件。從已有的民間自發的城鎮化實踐來看,成功的案例并不多,例如筆者調研的2001年北京南池子改造事件,當時政府嘗試發動民眾進行自發改造,但最終結果是困難重重以失敗告終。民眾自發推進城鎮化,不僅需要民眾主體意識的提高,而且還有待客觀條件的成熟,包括土地產權制度的改革、社團組織的建設和市場機制的完善等。

我們認為,政治體制、經濟結構和發展階段都對城鎮化模式有所影響。總體而言,從中國經驗與國際的比較可以看出,中國城鎮化的突出特征是政府主導、大范圍規劃、整體推動,這與歐美國家城市化的發展有巨大差異。因此,本文提出城鎮化“推進模式”這一概念來概括中國城鎮化和中國城鎮發展過程的特征。

編輯:daiy

相關閱讀

北京首發森林體驗指數

很多森林看起來大同小異,但因風速、濕度、負氧離子濃度等的不同,游憩的感受相差很大。到底哪片森林更適合您的出游需求呢?昨天,北京首次上線森林體驗指數,為市民走進自然踏青賞花提供參考【詳細】

“十四五”期間 四川力爭建成200個體育公園

通過重點推動體育公園建設、綠道建設等場地設施建設,充分利用城市金角銀邊建設便民利民的場地設施等手段,扎實推進健身場地設施補短板工作,完善四級全民健身設施體系,進一步滿足人民群眾15分鐘健身圈需求【詳細】

河北定州加快創建國家園林城市

定州把創建國家園林城市、籌辦河北省第七屆(定州)園林博覽會兩項工作做為彰顯特色、打造品牌的重要路徑,做為提升文化、惠及民生的重要載體,圍繞城市框架拉伸、文旅產業發展、人居環境提升、新興產業布局做文章【詳細】

探營廣州園博會:移步換景賞雅色 繡球簇擁廣州城

第30屆廣州園林博覽會將于3月24日至4月2日舉行,3月22日,記者提前探營廣州園博會多個會場花境,發現富有傳統和現代元素的造景、包含多個區域特色的小園圃等已逐漸展露真容【詳細】