如何留住世界遺產中的那抹綠色

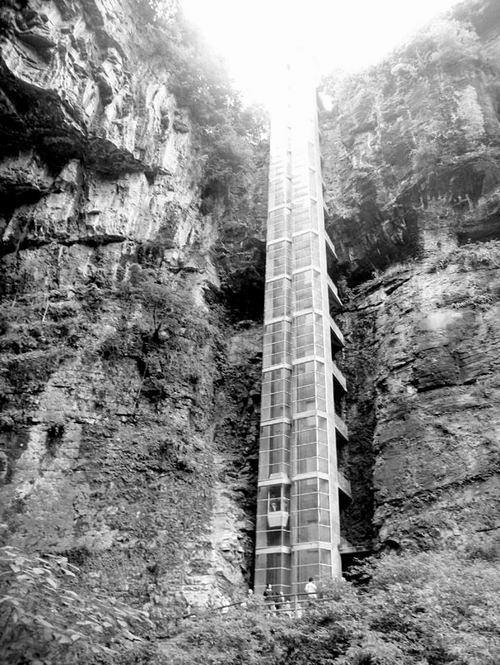

重慶武隆景區修建電梯,破壞了世界遺產地的真實性和完整性。孫克勤攝

“植物與植被是眾多世界自然遺產與文化遺產中重要的組成部分,植物文化的保護也不能從世界遺產的保護框架中割裂開來。”從事古生物學、世界文化與自然遺產研究的中國地質大學教授孫克勤說。

植物文化的一個重要側面,是人類對待植物營造的生態環境的選擇和保護。早期的文明大多產生于植被良好的河谷地帶,如尼羅河谷底、兩河流域、印度河流域和黃河流域。人類對周邊環境及環境中的植物的選擇,成為人類文化重要的組成部分。

人類最早依靠采摘花果為生,漸漸地認識到不同類型花果在顏色、性狀、口味等方面差別很大,人類由此開始有目的地選擇和培育有特定用途的植物,農業由此而產生。農業的產生,使得人類由原來的游蕩狀態開始走向定居,城市文明正是在此基礎上產生的。

地球表面有復雜多樣的氣候,與之相適應,植被和森林類型也多彩多姿,世界文化的多樣性是在此基礎上產生的。一些留存至今的、與人類活動相關的區域,成為自然界和歷史留給全人類的共同財富。

孫克勤指出,在全世界188處自然遺產中,國家公園90處,以森林和植物景觀為主體的自然遺產22處,兩者之和約占世界自然遺產的60%。世界遺產尤其是自然遺產的發掘和保護,事實上就是植物文化發掘和保護的重要方面。

科學研究表明,印度尼西亞、非洲中部、南美洲的熱帶雨林在全球生態系統中,作用重大,一定程度上講,是直接關系全人類生存的植物系統。對這些地區的保護,一直是世界關注的熱點問題。

我國的東亞季風氣候在世界上也是獨一無二的,在同緯度其他地區大多是荒漠,而我國東部則有茂密的亞熱帶森林。但東部地區歷來是我國的經濟腹地,人類活動非常強烈,雖然人和植物之間在長期的相互影響中,形成了大量文化成果,但原始的亞熱帶森林所剩無幾,一些珍貴的植物種類,在沒有被科學記錄之前,就已經消失在歷史的長河中了。對這些植物文化資源的挖掘和保護,已成為刻不容緩的問題。

在談到當前我國世界遺產地保護的現狀與發展時,孫克勤向《中國科學報》記者介紹,目前,我國世界遺產地的防災、減災和控災系統在逐步建立和完善,一些世界自然遺產地建立了以景區衛星遙感監測、景區容量監測等尖端科技監管系統為代表的科技監管體系,實現了對遺產地土地利用、建設工程、生態環境、火警突發、自然災害、游覽秩序等保護和管理工作的動態監測,實現遺產監測預警的制度化、標準化、規范化管理,提高了遺產地現代化、科技化、信息化、數字化的管理水平,為保護世界遺產開創了新局面。

例如,九寨溝建立了智能化監控系統,在重要景點、道路險要路段、防火高危區等共90多個點位進行實時監控;監管信息系統,利用衛星遙感影像對景區內的土地利用、建設工程、生態環境和景區總體規劃執行情況,特別是核心景區開發建設等情況進行動態監測。

2006年2月,武夷山成立世界遺產監測中心,開始對遺產地的大氣、水質、生物、噪聲、古跡等進行監測,利用衛星遙感影像圖,對遺產地范圍內的動態情況進行了監測分析,為保護武夷山自然和文化雙遺產筑起一道科學平臺。

2011年7月24日,聯合國教科文組織國際自然與文化遺產空間技術中心(HIST)在北京成立。利用空間信息技術開展自然與文化遺產的監測和保護工作,從空間角度為全球遺產監測和保護提供科學的方法與決策支持,是一個全新的跨學科領域,必將在推動世界遺產保護等方面發揮積極作用。

雖然我國的世界遺產保護正在向多元化、科技化和綜合化發展,但其中也面臨著諸多的問題,例如管理體制、地質災害、生態危機、旅游開發、經濟建設、保護經費、遺產教育等。孫克勤認為,目前國內的很多世界遺產都不同程度地存在著商業化的趨勢,例如,有些遺產地為了開發旅游資源,在遺產項目中大肆興建樓堂館所、索道或電梯,這對于保持遺產的真實性與完整性都造成了極大的危害。

曾經考察過眾多國外世界遺產的孫克勤,對于印度泰姬陵的一個細節有極深的印象,那就是在整個泰姬陵中,幾乎看不到一根裸露在外的電線,就更不用說經常在國內景區中看到的林立的電線桿了。

孫克勤說:“國外的很多世界遺產都非常重視其原貌的展現,在遺產地范圍中,不但沒有紀念品銷售,就連一瓶水可能都買不到。而一條索道、一部電梯的修建,無疑會對遺產地內的植被、生態乃至整體原貌造成損害,希望今后在我們的世界遺產保護理念中,少一些人為色彩,多一些綠色生態。”

編輯:ljing

相關閱讀

國內外專家建言世界遺產與可持續發

11月1日-2日,第三屆聯合國教科文組織名錄遺產與可持續發展黃山對話會在安徽省黃山市召開。對話會以【詳細】

修復九寨溝景觀 西科大科研團隊“獻技”

去年8月8日,九寨溝發生7.0級地震,來自綿陽的西南科技大學環資學院代群威教授,帶著新生污染物安全與調控團隊,運用自身的科技實力,在震損嚴重的火花海和諾日朗瀑布,開展鈣華保育研究工作,取得了在全國乃至全世界都具有先【詳細】

文化和自然遺產日四川舉辦非遺宣傳展示活動

6月9日是2018年文化和自然遺產日(以下簡稱遺產日)。為貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,進一步提高人民群眾保護傳承非物質文化遺產(以下簡稱非遺)意識,弘揚中華優秀傳統文化,根據文化【詳細】