警惕非物質文化遺產“失魂落魄”

南京云錦

在近日于安徽省黃山市舉行的“徽州文化保護高峰論壇”上,國家非物質文化遺產專家委員會委員、中央民族大學中國少數民族研究中心教授祁慶富發言認為,代代相傳、活態流變是非物質文化遺產的本質屬性,保護非物質文化遺產關鍵在于活態傳承。當前,有些非物質文化遺產在旅游開發中“丟魂”,因而遭到破壞,是個普遍現象。

黃小建浮水印雕版印刷

祁慶富指出,當前我們必須警惕的一些普遍現象是:一些地方打著文化遺產“原生態”旗號,并不是為了遺產的保護,而是作為“貨真價實”的幌子、招牌混淆視聽,行商業活動之實。

在貴州黔東南,當地舉辦的原生態民族文化節上,原本侗族同胞在每年農歷正月、二月舉行的祭祀女性先祖的“薩馬節”,竟然在盛夏組織“演出”。在云南,原本為西雙版納傣族新年的“潑水節”變成每天舉辦后,當游客被機械性假笑的傣家姑娘例行公事般地兜頭一盆冷水潑來時,再也感受不到那種發自內心的歡樂和喜悅,這樣的潑水節,無疑是對當地旅游可持續發展潑了冷水。

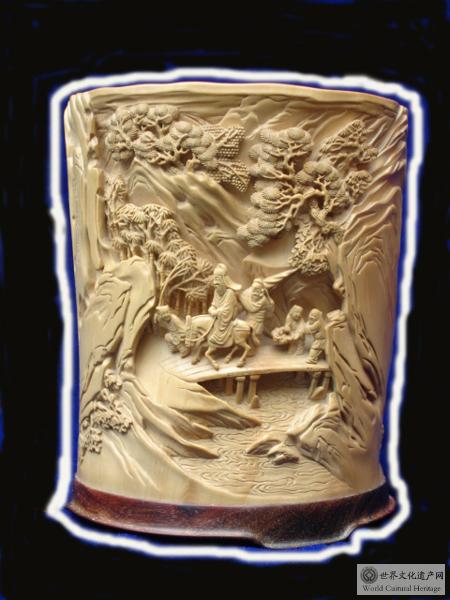

商旅圖(黃楊木雕) 洪建華作品

“把固定時間舉行的民間信仰節日,變為一種商業演出活動,這樣的‘原生態’必然是對文化遺產的褻瀆和破壞。”祁慶富說。他認為,有些非物質文化遺產可以表演,如歌舞、戲劇、手工技藝等。有些非物質文化遺產是不能表演的,具體言之,具有神圣儀式性的民間信仰類民俗活動就不能表演,道理很簡單,祭祖儀式怎么能弄虛作假?

無錫泥塑 喻湘蓮

祁慶富認為,要警惕在洶涌澎湃的經濟大潮的沖擊下,在利用“原生態”招牌的熱鬧炒作中,在“文化搭臺,經濟唱戲”口號驅動下,使非物質文化遺產被物化而“失魂落魄”。

與會專家認為,保護非物質文化遺產,歸根到底是對傳承制度、傳承環境和傳承人的保護。隨著時代的變遷,非物質文化遺產的傳承體系和傳播方式賴以存在的社會環境,已經發生了不可復原的巨大變化,我們沒有可能再營造出相應的古代社會環境。但是,我們可以研究如何把握它的生存機制,怎樣保護它的生存能力等。

蘇繡 蘇州繡娘錢菊鳳

編輯:xuan88